Источник:

«НАУКА В СИБИРИ»,

17 февраля 1983 г.

№ 7 (1088)

Гордость и печаль

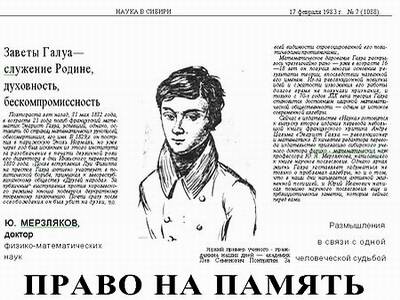

ПРАВО НА ПАМЯТЬ: Размышления в связи с одной человеческой судьбой

Ю. МЕРЗЛЯКОВ, доктор физико-математических наук

Жизнь Галуа — не просто эпизод из истории алгебры. Искренность и благородство щедро одаренного юноши и сегодня неодолимо притягивают и волнуют нас, наполняя душу гордостью и печалью.

Чему учит эта на редкость цельная человеческая судьба? Прежде всего — не замыкаться в узком кругу профессионально-цеховых интересов, будь то наука, литература, ремесло или хлебопашество, а чувствовать себя частью народа, постоянно ощущать «самую жгучую, самую смертную связь»1 с родиной.

Так ли уж мало у нас отщепенцев, начисто лишенных чувства родины? «В эмиграции я стал получать около 200 рублей в месяц, а в Советском Союзе получал 205. И тут я понял, где моя настоящая родина».

Что, кроме омерзения, может вызвать такой «выстраданный» патриотизм?

«Мы — человечество, — писал Леонид Леонов.— Это не вселенский космополитизм некоторых наших изысканных современников, которые в понятие родины готовы включить любую точку Галактики, где имеются конфекционы и кафе, универмаги и гостиницы с сервисом. Подчеркнутые урбанисты, «французистые пижоны и бульвардье», они здравствуют и процветают, но всегда держат в мыслях, что есть на свете такая праведная страна, Эльдорадо, где пребывает над-мирная глянцевитая культура...»

Галуа не был «французистым пижоном», это был великий француз, принесший славу великой Франции. Мятежный юноша с запавшими глазами умудренного жизнью старика, революционер в математике и революционер по своим политическим убеждениям, он глубоко ненавидел буржуазию, приспособленцев в науке и беспринципных политиканов, горячо любил Францию и, умирая, тосковал оттого, что судьба не дала ему счастья дожить до времени, когда его имя станет известно родине. Смыслом всей своей жизни математик-патриот считал беззаветное и бескорыстное служение науке и родной Франции.